【铭记历史 缅怀先烈】汇聚起宁夏抗战的历史洪流(上)

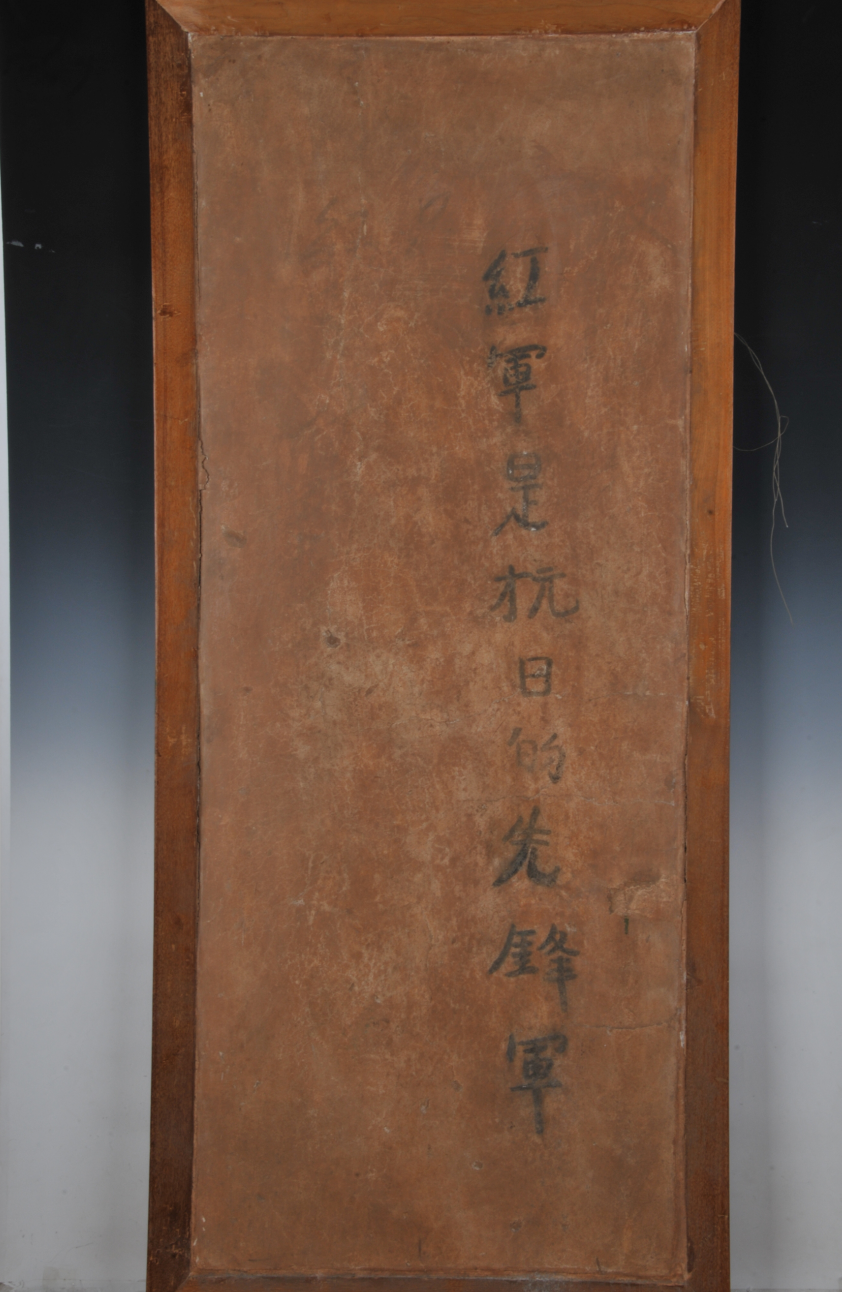

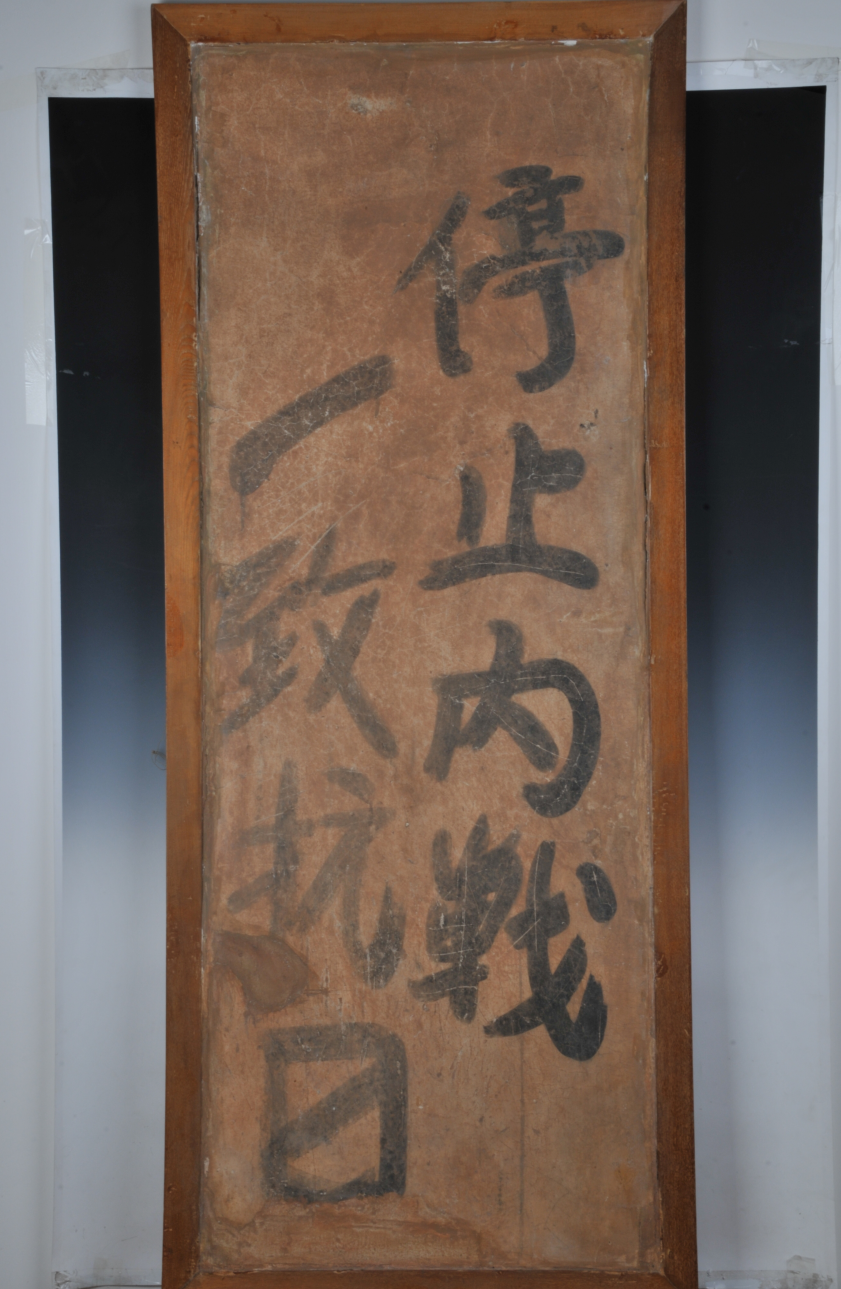

红军西征在宁夏期间,为了更好宣传党的抗日救国主张和革命政策,在墙上写的革命标语。 宁夏博物馆供图

中国人民抗日战争,是中华民族近代以来反对外敌入侵首次取得完全胜利的民族解放战争。地处西北大后方的宁夏,因“西北之枢纽”的特殊地理位置,以及复杂敏感的政治形势,成为战略相持阶段全国战局中不可忽视的一环。

永载史册:宁夏抗战的重大战略意义

1937年7月7日,卢沟桥的枪声划破夜空,日本军国主义的铁蹄踏碎华北平原的宁静,全面抗战就此爆发。彼时,蒋介石奉行“攘外必先安内”的消极政策,致使华北、华东、华中、华南大片国土迅速沦陷,西北与西南随即成为支撑全国抗战的大后方。西北不仅是中国抗战的战略纵深所在,更连接着国际反法西斯阵地,其军事战略地位与自然地理优势是日军吞并中国、独占亚洲野心的巨大障碍。位于西北大后方东北部的宁夏,在全民族抗日战争中的战略地位也随之急剧攀升。

保卫陕甘宁边区的西北门户。从1935年10月到1948年3月,陕甘宁边区是中共中央和中央军委所在地,是全国抗战的坚强堡垒。宁夏地处陕甘宁边区的侧后方,而盐池更是边区的西北门户与前哨阵地,是日寇进攻陕甘宁三省的军事焦点。这就意味着宁夏一旦沦陷,陕甘宁边区的后方将直接暴露在日军刀锋之下,党的抗战的指挥中心将面临致命威胁。

阻挡日军西渡黄河的重要屏障。早在占领东北后,日军便处心积虑地构建东起察哈尔、绥远,西至宁夏、甘肃、新疆的封锁线。这条封锁线承载着双重战略目标:一方面隔绝中苏联系,确保其主力南下时的后方安全;另一方面将其作为日后西进扩张的战略支撑点。绥远与宁夏地区,正是这条封锁线上的咽喉要地。若日军夺取这片土地,便可长驱直入新疆,直接威胁陕西、甘肃、青海等省,甚至能从绥宁东出,侵入冀、晋、陕等省腹地。如此一来,宁夏便成了敌我双方必争的军事要冲,是阻挡日军西渡黄河、守卫大西北的关键防线。

粉碎日军分裂阴谋的前沿阵地。因兵力有限,日军难以对西北地区实施直接军事占领,便转而采取“以华制华”的阴险策略。通过培植汉奸、威逼利诱、挑拨离间、制造矛盾、分化瓦解等方式,妄图扶植傀儡政权以达侵略目的。1935年,日军制订的《对内蒙施策要领》秘密计划,将侵略重点从“经营东蒙”转移到“进窥西蒙”,其向内蒙古、绥远、宁夏、甘肃扩张的野心赤裸暴露无遗。日军企图利用民族矛盾,挑拨蒙古族、回族、藏族等民族关系,煽动民族仇杀。侵占包头后,日军更是加紧扶持回奸、蒙奸,叫嚣要建立“回回国”“蒙古国”,同时派遣大批特务、间谍潜入宁夏省城与阿拉善旗定远营伺机而动。其最终目的,便是侵占宁夏、攻取兰州、威胁西安,逼迫国民党政府屈膝投降。因此,宁夏成为粉碎日军分裂阴谋的关键一环,是抵御日本侵华势力渗透的前沿堡垒。

衔接苏联援华物资的战略支点。抗日战争爆发后,苏联是最早支援中国抗战的国家之一,而90%以上的苏联援华物资基本依赖西北国际大通道输送。宁夏北部的额济纳旗紧邻河西走廊,是绥新公路与西兰公路的要冲;南部六盘山数县,则是西兰公路的必经之地。这两条通道是抗战的“生命线”,若宁夏沦陷,通道被阻断,苏联援华的大批武器、弹药、物资,要么被日军截获,要么无法送达前线,中国抗战的战力将遭受重创,整个战局都可能因此逆转。

激荡塞上:宁夏抗战洪流中的中国共产党

1936年5月25日,红军西征途中颁布《中华苏维埃中央政府对回族人民的宣言》,鲜明提出“中华苏维埃政府及人民红军、抗日先锋军素以反对帝国主义、特别是日本帝国主义,彻底解放中华民族及其他各弱小民族为其基本任务”,号召“当此紧急存亡的关头,望即奋起!”“打倒日本帝国主义与汉奸卖国贼”。这份宣言让“团结一致,共同抗日”的理念深入人心。全面抗战爆发后,中国共产党高举“停止内战、一致对外”的旗帜,成为抗日民族统一战线的坚定倡导者与组织者,在宁夏大地上掀起了轰轰烈烈的抗日浪潮。

中共宁夏工委点燃抗日星火。在全国革命形势尤其是抗日救亡运动高涨的背景下,为更好地领导和开展宁夏革命工作,1937年10月中共宁夏工作委员会正式成立,杨一木、李仰南先后担任工委书记。中共宁夏工委在抗日战争时期是中国共产党领导宁夏地区抗日救亡运动的核心力量,围绕“团结抗日、动员民众、壮大力量”的目标,依托国共第二次合作的有利契机,积极建立和发展党组织,在宣传抗日、组建群众团体、壮大统一战线、培养革命骨干、开展学运与兵运等方面取得丰硕成果。尤其是中共宁夏工委以平罗、银川、吴忠等地为重点,在学校教师、进步青年、手工业者中发展了十数名党员,1938年至1939年先后在宁夏各地建立5个党支部,让党的抗日主张在宁夏落地生根有了坚实的组织保障。此外,中共宁夏工委从1938年春天开始,陆续选送30多名优秀青年赴延安学习。这些青年在延安接受系统的政治、军事培训后,有的奔赴边区、加入八路军部队,有的回到宁夏秘密开展工作,成为抗日斗争的骨干力量。中共宁夏工委的抗日工作,在国民党严密统治的宁夏播下了抗日与革命的火种,这些党员和优秀青年学员如同星火,在唤醒民众、建立统一战线、配合整体抗战等方面发挥了重要作用,为后来宁夏的解放奠定了组织基础和群众基础。但由于马鸿逵势力的高压镇压,中共宁夏工委多次遭破坏,部分党员牺牲或被迫转移,其活动范围和影响力受到一定限制。即便如此,中共宁夏工委始终坚持“抗日高于一切”的原则,展现了中国共产党在民族危亡时刻的责任与担当,书写了宁夏抗日历史中不可忽视的重要篇章。

回民抗日骑兵团吹响抗战号角。抗战爆发后,海固地区的回族人民不堪忍受国民党的黑暗统治与压迫,先后举行了3次大规模的武装起义。起义失败后,1941年6月,马思义等带领余部230多人冲破封锁,奔赴陕甘宁边区寻找八路军部队,受到陇东特委的热情接待。7月,这支历经磨难的队伍被改编为“陕甘宁边区联防司令部回民抗日骑兵团”,马思义任团长,杨静仁担任政治教官,部队下设3个连。其后,骑兵团一边休整,一边开展政治学习、文化教育与军事训练。战士们不仅学习马列主义理论、党的抗日政策,还苦练骑马射击、野外作战技能。1945年,部队改名为陇东回民骑兵团。虽然未能开赴前线与日军正面交锋,但他们在边区承担着保卫后方、清剿土匪、参与大生产的任务,为巩固抗日根据地、支援前线作出了重要贡献。在黄土高原的沟壑与草原上,这支回民骑兵团始终与全国抗战的脉搏同频共振。作为中国共产党领导的少数民族抗日武装的典型代表,回民抗日骑兵团体现了中国人民的爱国精神和反抗精神,促进了各民族共同抗日的向心力和凝聚力的增强。

大力发展边区经济提供抗战保障。抗战进入相持阶段后,日本帝国主义与蒋介石集团相互勾结,对陕甘宁边区实行严密的军事包围与经济封锁,边区财政陷入极度困难。盐池军民积极响应毛泽东“自己动手、丰衣足食”的号召,依托当地丰富的食盐、皮毛等资源,掀起了轰轰烈烈的大生产运动,将大量食盐运往抗战一线。据不完全统计,1939年至1943年,从三边盐池运出的食盐约有126.3万驮,合计约12.6亿公斤。这些食盐通过各种渠道换回了粮食、布匹、药材、通讯器材,不仅打破了国民党的经济封锁,缓解了边区的燃眉之急,更为陕甘宁边区的各项建设与抗战胜利奠定了坚实的物质基础。1941年,毛泽东在《国民党向陕甘宁边区进攻的近况》中明确指出:“定(边)、盐(池)是边区的经济中心。”1941年7月22日《西北局关于三边工作决定》中指出:“三边地区是陕甘宁边区经济建设的重要富源,是开展西北少数民族工作的枢纽,是保卫边区的军事要点。”

在中国共产党的坚强领导下,宁夏这片曾浸润过长征精神的革命热土回响着百折不挠、浴血奋战的史诗,各方力量交织激荡,在烽火中淬炼出抵御外侮的磅礴洪流,为抗战胜利书写了独特篇章。

(执笔人:王琼)

责任编辑:汪晓慧